故事内容是没落贵族出身的外省青年达达尼安到巴黎投军,加入国王路易十三的火枪手卫队,和其他三个火枪手成为好朋友。他们为了保护王后——西班牙公主奥地利·安娜的名誉,抗击红衣主教黎世留,冲破黎世留设置的重重障碍,前往英国,从白金汉公爵那里取回王后的钻石,挫败了红衣主教妄图挑拨国王和王后的阴谋。

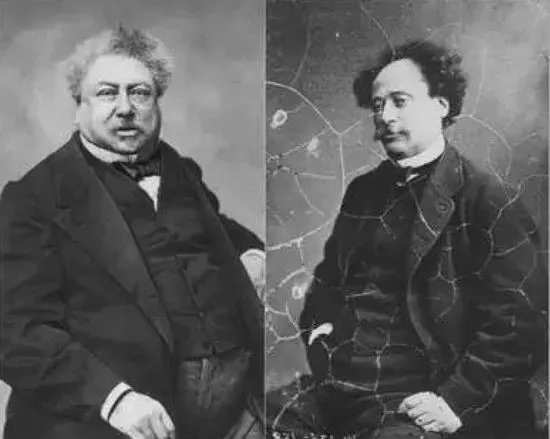

亚历山大·仲马(AlexandreDumas,1802年7月24日—1870年12月5日),人称大仲马,法国19世纪浪漫主义作家。大仲马各种著作达300卷之多,以小说和剧作为主。代表作有:《亨利第三及其宫廷》(剧本)、《基督山伯爵》(长篇小说)、《三个火枪手》(长篇小说)等。大仲马信守共和政见,反对君主专政。先后参加了1830年“七月革命”、1848年推翻七月王朝革命、加里波第对那不勒斯王国的征战等活动。2002年,大仲马去世132年后遗骸移入了法国先贤祠。大仲马小说大都以真实的历史作背景,情节曲折生动,往往出人意料,有历史惊险小说之称。结构清晰明朗,语言生动有力,对话灵活机智等构成了大仲马小说的特色。大仲马也因而被后人美誉为“通俗小说之王”。

1572年,法兰西附属国纳瓦拉国王波旁与法兰西大公主玛戈在巴黎举行婚礼,胡格诺派的重要人物聚集巴黎,庆祝领袖波旁家族亨利的婚礼。吉斯公爵之子吉斯以巴黎各教堂钟声为号,率军队发动突然袭击,杀死胡格诺教徒2000多人,从而引发圣巴托洛缪大屠杀,由于8月24日正值圣巴托洛节,因此这一血腥的夜晚在历史上被称为“圣巴托洛缪之夜”。1589年,胡格诺教派的纳瓦拉国王登上了法兰西国王王位,为亨利四世。他改宗天主教,同时宣布了给胡格诺教派以信仰自由的“南特诏令”,从而基本上结束了大规模的宗教战争,但两派之间的摩擦和争权夺利却长期存在。亨利四世去世之后,继任者路易十三(为什么亨利四世之子叫路易十三?这个问题以后有机会再细细道来)是个生性懦弱、优柔寡断的国王,1624年 (即《三个火枪手》开场前一年),红衣主教黎世留登上首相宝座,权倾朝野,炙手可热。这位颇有抱负的红衣主教实行了一系列改革措施,并且在与王室贵族较劲儿的同时,对胡格诺教派采取了高压政策。1626年,王后奥地利·安娜和舍芙勒兹公爵夫人、昂古莱姆公爵等显贵首先发难,密谋翦除黎世留。阴谋败露后,夏莱伯爵被作为替罪羊砍头。之后,黎世留始终采取铁腕政策,压住了王公贵族的气焰……大仲马有句名言:“什么是历史?就是给我挂小说的钉子呗”。大仲马的小说《德•阿芒达尔骑士》一炮打响后,他决心继续往前走。凭借他善于捕捉戏剧冲突的本领,敏锐地看到上面所述的这段历史很能“出戏”。他要找一个契机,“把历史升华到小说的高度”。这个契机终于找到了。他在马赛图书馆偶然发现了一本 《御前火枪营统领达德尼昂先生回忆录》。这本所谓的回忆录,其实是一部根据达德尼昂生平史实写作的小说,作者名叫库蒂尔兹•德•桑德拉,是个在军营供职的文人,平时“常用摹仿得并不到家的笛福笔法写些冒险故事”。库蒂尔兹的这本《回忆录》在1700年出版后,一直默默无闻。但大仲马通读过后大为兴奋,一部以火枪手作为主角的历史小说的雏型,在他的脑海里渐渐形成了。他决定把库蒂尔兹笔下的一些人物和情节移植到正在孕育的小说中去,作为那本小说前半部的人物和主线。于是,如今我们读到的《三个火枪手》前半部中,有好些人物和情节都可以在库蒂尔兹的《回忆录》里找到它们的原型或影子。当然,库蒂尔兹提供的这些毛坯,是到了大仲马手里才被打磨得如此精细生动、光彩照人的。影视作品

大仲马的代表作《三个火枪手》自出版以来,已经被多次搬上银幕,这个故事既刺激又有趣,一直以来都是电影导演的心头挚爱。最早的一版的电影应该是1903年拍摄的,可是什么也没留下来。之后,法国、美国等国的电影导演从1921年至2011年之间不断改编拍摄达7次之多。下面我们通过电影海报来感受一下不同时期的电影风格:

1830年大仲马参加了“七月革命”,他反对复辟王朝,要求改革政治,广开言路。年轻的剧作家大仲马参加了这次战斗,是最先冲进皇宫内的战士之一。甚至还跑去苏瓦松弄来的3500公斤弹药送到了巴黎市政厅。然后巴黎的七月革命胜利了。大仲马得到了一个图书馆馆员的职务,不过与自己的理想不同,于是他辞去了这份职务。跑去加入了国民自卫军的炮兵部队。大仲马当选为第四炮兵连副连长。他还指挥过全连的军事训练。无论如何七月革命取得了胜利,让一个更坏的国王取代了查理十世。最后大仲马短暂的政治生涯结束了,他又拿起了他的笔开始了新一轮的创作。不过在创作之前,大仲马面临一个很严峻的问题。由于他经常散布憎恨王朝复辟的政治观点。由于他激进的共和观点,他的名字已经载入当局准备逮捕的黑名单上。好吧,可怜的大仲马不得不收拾好行囊准备跑路了。至于位置,还是瑞士吧,那里比较安全。不过跑路中的大仲马为自己的写作提供了很多的素材,接连不断地创作出了很多剧本。爱情题材的《卡特琳娜·霍华德》,英国著名话剧演员基恩为主人公的《放荡与天才》,描写古罗马皇帝卡里古拉故事的《卡里古拉》,与瑞尔拉·德·奈瓦尔合写的爱情题材的正剧《炼金术士》,以及1839年至1843年间写的喜剧《贝尔·伊尔小姐》、《路易十五时代的一桩婚事》、《圣西尔的小姐们》等。1838年,《世纪报》连载了他的中篇小说《保尔船长》。1839年短篇小说《残酷的皮埃尔》。

1840年,政府放弃了对大仲马的追捕,于是我们这位精力旺盛的中年作家回到了自己的祖国。1844年,发表以17世纪国王路易十三和路易十四统治时期为背景的三部曲之一的《三个火枪手》。1845年,长篇小说《基督山伯爵》为大仲马带来更高的声誉。精力旺盛的大仲马每天从早上写到晚上,从晚上写到早上。1848年正是欧洲革命时期,大仲马身着戎装,带兵进攻巴黎。每当清晨来临之际,他把自己编辑印刷的报纸分发给市民们,宣传自己的共和思想。不过相比于文学来说,大仲马的政治生涯总是那么坎坷。拿破仑三世发动了一场政变,作为一个共和党人,一个对君主制度厌恶的大仲马来说这是不可容忍的。于是可怜的大仲马又一次的进行了素材搜集,或者说又跑路了。这次大仲马来到了比利时的布鲁塞尔。虽然处于流亡的状态,不过大仲马的创作之路依旧在继续。1870年春天,大仲马又去法国南方疗养。7月回到巴黎,普法战争爆发了。儿子小仲马赶在普鲁士军队包围巴黎之前把他带到自己的海滨别墅。1870年12月,从来都是精力旺盛的大仲马无法再从床上起来了,似乎知道命不久矣的他嘱咐家人去请一位教士。但是,12月5日当昂德里约神父到来时,那个一生都是活跃分子的大仲马终于安静了下来。当晚10时,他死在女儿玛丽的怀中,享年68岁。12月8日,大仲马的遗体临时葬在离第埃普一公里的涅维尔小教堂的墓地里。2002年11月30日,他的遗骸由他的家乡运抵巴黎,移放在名人身后殿堂——巴黎先贤祠,法国总统希拉克和总理拉法兰等人士出席了仪式。大仲马是第72位进入先贤祠的对法兰西作出非凡贡献的人,也是继伏尔泰、卢梭、雨果、左拉和马尔罗之后第六位进入先贤祠的法国作家。

法国大作家雨果评价大仲马:“……在法国文学史上,大仲马与欧仁•苏并列,成为了十九世纪法国浪漫主义文学阵营中最杰出的通俗历史叙事小说的作家之一。他的为人像夏日的雷雨那样爽快,他是个讨人喜爱的人。他是密云,他是雷鸣,他是闪电,但他从未伤害过任何人。谁都知道,他待人温和,为人宽厚,就像大旱中的甘霖。”英国作家萧伯纳对他的评价是:“大仲马之于小说,犹如莫扎特之于音乐,已达艺术的顶峰。过去、现在和将来,都无人能超越大仲马的小说和剧本。”