看图说法 | 讨薪的林丹为何成了被告?

浏览:766次发布时间:2018-08-11

讨薪的林丹为何成了被告?

作者:李秘

(本文1725字,预计阅读5分钟)

前不久,奥运冠军、羽毛球界传奇人物林丹在微博晒出了自己第一次成为被告的经历。这次经历可谓是“林丹讨薪案”的续集,那么,备受伤害的超级丹是怎么从讨薪的权利人变为被告的呢?运动员或劳动者在遇到类似的问题时如何通过法律途径解决?

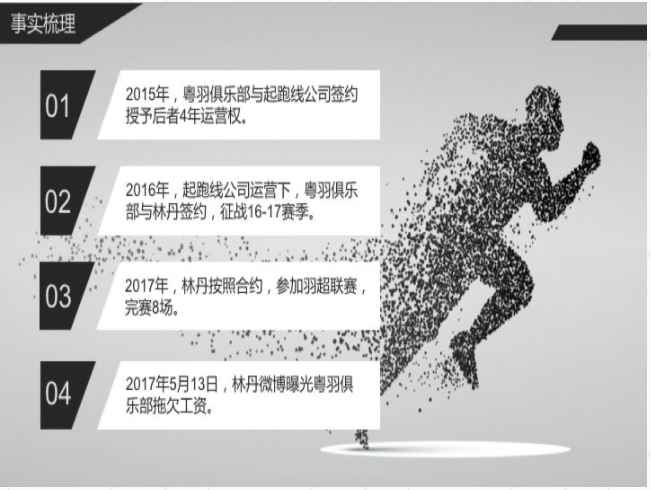

林丹讨薪案始末回顾

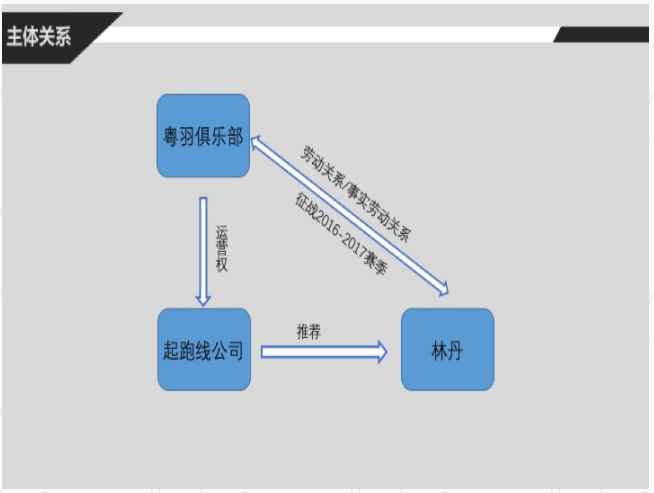

2015年,广州粤羽俱乐部(以下简称:俱乐部)与惠州起跑线文体发展有限公司(以下简称:起跑线公司)签署协议,授予起跑线公司4年的运营权。

2016年11月,在起跑线公司的运营下,俱乐部与林丹签约,参加2016-2017赛季羽超联赛。

2016年12月至2017年1月,林丹按照合约要求代表广州粤羽征战了该赛季的羽超联赛。

事发:2017年5月16日,林丹在微博上曝光了其所在的粤羽俱乐部拖欠运动员薪水一事。当时,俱乐部回应称“将尽快妥善解决此事”。与此同时,羽超联赛组委会责成粤羽俱乐部在2017年11月15日之前解决林丹等运动员的欠薪问题,否则将根据联赛纪律处罚规定的相关条款,给予粤羽俱乐部取消羽超参赛资格的处罚。不过,其未在2017年11月15日前解决欠薪问题,随后羽超联赛组委会取消了他们参加2017-2018赛季羽超联赛的资格。这也是羽超联赛开始以来组委会给俱乐部做出的最终的处罚。

仲裁程序:2017年11月,林丹等六名运动员向广州越秀区劳动仲裁委员会申请仲裁。仲裁庭审当天,因双方在签署协议之后,粤羽俱乐部提出要拿回去盖章一并还回,但未返还,导致林丹一方拿不出签订的合同原件,俱乐部拒绝承认双方的劳动关系。但好在林丹作为国内著名的运动员,受关注度极高,羽超联赛也具备完善的赛事公开,都有据可查。林丹等队员到底打了几场比赛、为俱乐部站了几次台,有扎实的证据支持,正因此仲裁庭认可了双方的劳动关系。2018年2月13日,广州越秀区劳动仲裁委员会做出裁决,支持了林丹等人的仲裁请求。

而在今年3月,裁决书送达双方后,林丹带领律师开具仲裁裁决生效证明时,发现俱乐部不服仲裁,已向林丹等运动员提起民事诉讼,林丹即成了民事诉讼的被告。

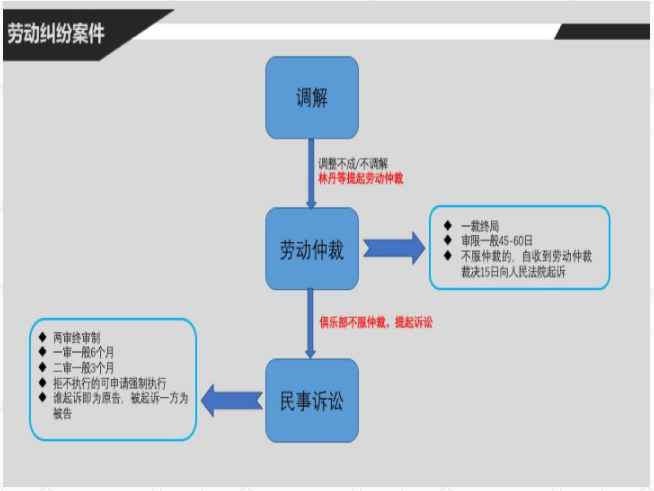

大部分劳动纠纷案件需“仲裁前置”

我们知道,诉讼与仲裁虽然都是解决纠纷的法律形式,但两者有天然的区别,并非每一类民事纠纷均可无差别的选择适用其中一种。仲裁作为一种带有民间性和司法性的特殊的社会救济方式,由仲裁委员会受理,实行一裁终局。而诉讼是公力救济途径,由人民法院根据其管辖权受理,实行二审终审制。仲裁一般需由合同双方通过协议的方式明确约定管辖,但大部分劳动纠纷案件较为特殊,其实行法定的“仲裁前置”。

《中华人民共和国劳动法》第79条规定:劳动争议发生后,当事人可以向本单位劳动争议调解委员会申请调解,调解不成,当事人一方要求仲裁的,可以向劳动争议仲裁委员会申请仲裁;当事人一方也可以直接向劳动争议仲裁委员会申请仲裁,对仲裁不服的,可以向人民法院提起诉讼。

林丹讨薪案是一个典型的劳动报酬纠纷案件,需要先通过劳动仲裁程序解决。因林丹等人在本次仲裁中胜诉,而俱乐部不服该仲裁裁决,根据法律规定,俱乐部有权在收到裁决文书15日内向人民法院提起民事诉讼。起诉的一方即为原告,被诉的一方为被告,故林丹顺理成章的成为了诉讼案件的被告,可以理解为一种程序性的被告。

林丹讨薪案是一个典型的劳动报酬纠纷案件,需要先通过劳动仲裁程序解决。因林丹等人在本次仲裁中胜诉,而俱乐部不服该仲裁裁决,根据法律规定,俱乐部有权在收到裁决文书15日内向人民法院提起民事诉讼。起诉的一方即为原告,被诉的一方为被告,故林丹顺理成章的成为了诉讼案件的被告,可以理解为一种程序性的被告。

民事诉讼一般包括了一审、二审两个阶段。根据《民事诉讼法》的相关规定,一审审限一般为6个月,二审3个月。整个事件大概会在9个月左右。终审判决以后,如果俱乐部仍然拒绝偿还欠薪,就会涉及生效判决强制执行。

目前国内体育事业蓬勃发展,各种联赛争相开办,但很多俱乐部经营不职业,运转困难,运动员维权意识也比较淡漠,最终造成了众多民事纠纷案件,影响了联赛声誉,阻碍体育事业的发展。对于体育产业公司,律师建议应当积极与运动员签订劳动合同,建立完善的伤病、保险等劳动保障体系,如此才能确保俱乐部长期发展。运动员也应该牢牢地使用法律武器保护自身利益,在参加职业联赛或者商业活动,都应该取得书面合同,充分履行合同义务。

作者介绍:

特别声明

•本公众号为山东舜翔律师事务所版权所有。以上信息仅供参考,不应视为针对特定事务的法律意见或依据。

•本文系山东舜翔律师事务所律师原创,如需转载,请注明来源。